楽天市場で「PREMIUM STAGE」さんが販売している新品同様LIFEBOOKを購入しました。

はじめに

前々からLIFEBOOKの薄いモデルはめっちゃ軽くて有線LANも使えるウルトラブック(死語)で、とても気になっていたのですが、あれって新品で買うとめちゃくちゃ高いんですよね。

そんなLIFEBOOKですが、楽天市場で「PREMIUM STAGE」さんが「新品同様訳ありパソコン」として破格で販売していることを知りました。

【楽天市場】最新から訳あり品まで!家電・パソコン・PC周辺機器はPREMIUM STAGE:PC 家電 PC周辺機器 PREMIUM STAGE[トップページ]

ご参考: ameblo.jp

しかし、それらは破格すぎて商品販売が始まった瞬間に売り切れてしまうのが恒例となっており、見かけたころにはすでに売り切れ、みたいなのが多々ありました。

今回はご縁があったのか、LIFEBOOK U9313/MX という機種を購入するに至ったので、それについて書いていきたいと思います。

LIFEBOOK U9シリーズとは?

今回購入したLIFEBOOK U9313/MXは「U9」というシリーズにあたるみたいです。

まぁ要約すると

- 超軽量!

- 16:10のディスプレイを搭載!

というのがコンセプトのようです。今回買ったモデルについては以下に詳しく載っています。

富士通 ノートパソコン(PC) LIFEBOOK U9313/MX 製品詳細 - FMWORLD(法人):富士通

U9313は

- 「U9」:U9シリーズ

- 「3」:13インチモデル

- 「13」:13代目

という感じでしょうか(根拠なし)。とはいってもU931みたいなのがあるわけではなく、最後のナンバリングは最小で7だと思いますが。ほかのライン(LIFEBOOK S937とか)と合わせているんだと思います。

今までに発表した製品 LIFEBOOK(2012年4月以降) -FMWORLD(法人):富士通

なお、注意が必要なのがU9シリーズだからといって 1920x1200 の 16:10 ディスプレイを搭載しているかというとそうではなく、U9312以前のモデルは 1920x1080(16:9) のフルHDディスプレイになることに注意が必要です。

また、小型・軽量でいくとU9313は液晶が大きくなった分、大きくなっています。そして大容量バッテリー以外が選べなくなっているため、本来削れた140gほどの重さを削れなくなっています。今回は文章を書いたりプログラムを書いたりにも使いたかったので、縦解像度を優先してU9313を選びましたが、携帯性はU9312以前のモデルのほうが良いという方もいるかもしれませんね。

| 大きさ | 重さ | |

|---|---|---|

| U9312 | 307×197×15.5mm | 738g(大容量バッテリー: 867g) |

| U9313 | 308.8×209×15.8~17.3mm | 879g |

ちなみに、「LIFEBOOK WU-X/H1」という最強のモデルもあって、こちらは689gという超軽量構成をとりつつWUXGA(1920x1200)ディスプレイを搭載しています。まぁこちらは法人モデルではないのでそうそう安くならないのかなという気はしますが… とても魅力的です。

届いた品

というわけで、届いたので写真でご紹介します。まずは箱から。この写真よりだいぶ大きい箱に梱包されて届いたんですが、機種名等が書かれている化粧箱はすごくボロボロな状態でしたw

が、開けてみるとそこにはピカピカのパソコンが! U9312に比べて縦が約1cm大きくなったU9313ですが、そこまで差は感じませんね。重さも十分軽いかなと。

開いてみるとこの通り、キーボードに特にテカリなど使用感はなく、まるで新品のような見た目をしています。常用するOSとしては初めてのWindows 11 Proなのでワクワク!

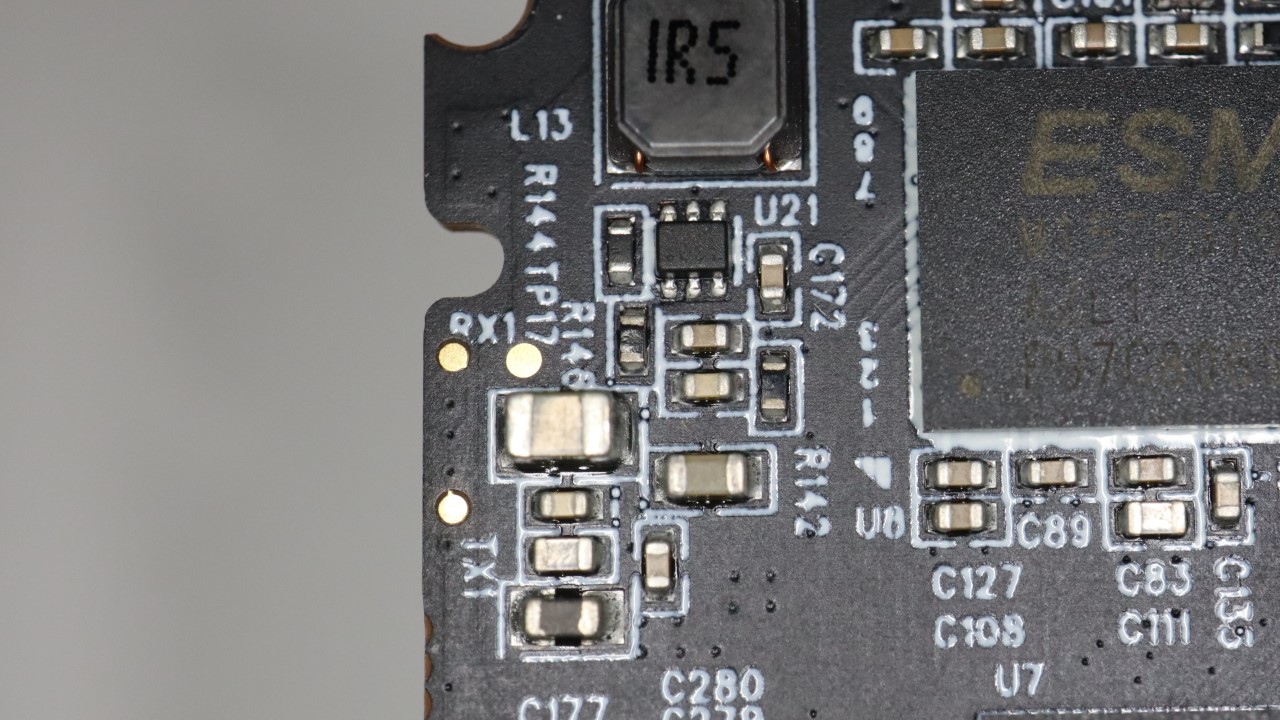

Windows11のセットアップも無事終わり、SSDをチェックしてみました。先ほど外装が綺麗と書きましたが、それもそのはず、CrystalDiskInfoで見てみるとSSDに401GBしか書き込みがありませんでした。まぁ販売するにあたってSSDを入れ替えた説はありますので一概には言えませんが、筐体をクラムシェルモードのように閉じて外付けキーボードで操作していたとかそういうわけでもなさそうで安心しました。

ちなみに、刺さっていたSSDはWesterDigitalの「WD PC SN740 SDDQNQD-256GB-1016」というモデル。ベンチマークを取ってみると公称値通り、シーケンシャルリード 4000MB, シーケンシャルライト 2000MBがちゃんと出ていますのでかなり良いものなのかもしれません。しかしやたらランダムライトが速いな…

以前購入したIntel Optaneよりランダムライト速いやんけェェェェ(吐血。もしかしてキャッシュがあるのかな??

終わりに

まだ使い始めて日は浅いですが、LIFEBOOK U9313結構気に入ってます。ただ心なしか目が疲れるような…

使用感などレビューについてはまた日を改めて書きたいと思います。

次にやるのはたぶんSSD換装です!

ではまた~